Bei der Aufarbeitung von Massenverbrechen spielen Dokumente als Beweismittel eine zentrale Rolle. Hier finden Sie Hinweise über Regelungen zum Umgang mit der Vergangenheit und über den Zugang zu historischen Unterlagen in ausgewählten Staaten.

Albanien

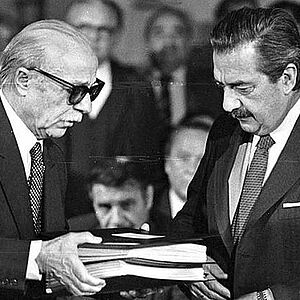

Argentinien

Die argentinischen Entschädigungsgesetze

Ernst blickt der argentinischen Präsident Raúl Alfonsín auf den Stapel Papiere, den ihm der Schriftsteller Ernesto Sábato am 20. September 1984 überreicht. Der umfangreiche Bericht der Nationalen Kommission über die Verschwundenen (CONADEP) dokumentierte erstmals detailliert die systematischen Verfolgungen während der Militärdiktatur. Jahre später traten in Argentinien umfangreiche Gesetze zur Entschädigung der Opfer in Kraft. Es war eine der ersten Wahrheitskommissionen der Welt – auch wenn sich [...mehr lesen]

Eine Diktatur vor Gericht

In strammer Haltung eröffnet General Videla im Juli 1976 die Landwirtschaftsausstellung in Buenos Aires. Nur wenige Monate zuvor hatte die argentinische Armee geputscht und ihn zum Präsidenten gemacht. Ein Gericht verurteilte ihn 1985 wegen Entführung, Folterung und Ermordung zahlreicher Oppositioneller zu lebenslanger Haft. Mit rund 1000 weiteren Urteilen wurde Argentinien zum Vorreiter bei der strafrechtlichen Aufarbeitung von Diktaturen. Als die Militärs am 24. März 1976 putschten, genossen sie [...mehr lesen]

Äthiopien

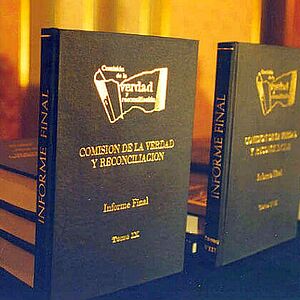

Chile

Aufarbeitung per Regierungskommission

Die Spitzen der katholischen Kirche erweisen dem verstorbenen Weihbischof von Santiago de Chile, Sergio Valech, im November 2010 die letzte Ehre. Wie kein anderer steht sein Name für die Aufarbeitung der Militärdiktatur in Chile. Im Auftrag des sozialistischen Präsidenten Ricardo Lagos legte eine von ihm geleitete Kommission 2004 einen 700-seitigen Bericht über die Menschenrechtsverletzungen unter General Pinochet vor. Der Erlass zur Einsetzung der Kommission trägt das Datum vom 26. September 2003. [...mehr lesen]

Chiles Entschädigungsgesetze

Wie ein künstlicher Wald sollen die eintausend Holzstämme wirken, die 2008 in der Stadt Paine südlich von Santiago de Chile als Mahnmal errichtet wurden. Mit Mosaiken verzierte Lücken erinnern an die 70 Bewohner, die während der Militärdiktatur hingerichtet wurden oder verschwunden sind. Doch in Chile wird der Opfer nicht nur mit zahlreichen Denkmälern gedacht. Seit 1992 zahlt der Staat auch Entschädigungen. Als der Christdemokrat Patricio Aylwin im März 1990 das Präsidentenamt übernahm, setzte er [...mehr lesen]

Deutschland

Die deutschen Entschädigungsgesetze

Blau-weiße Streifen kennzeichneten den Stoff der Häftlingsuniformen in deutschen Konzentrationslagern. Die auffällige „Zebrakleidung“ sollte eine Flucht erschweren. Nach dem Ende des Nationalsozialismus wurde sie zum Symbol der ehemaligen Lagerinsassen. Bei Gedenkveranstaltungen wie hier in der Gedenkstätte Auschwitz am 27. Januar 2014 trugen die Überlebenden deshalb häufig ein blau-weiß gestreiftes Halstuch. Zur Entschädigung der Opfer politischer Verfolgung wurde in Deutschland eine ganze Reihe [...mehr lesen]

Mehr als 400 Kilometer Akten

Wenig einladend wirkt der klotzige Bau des Bundesarchivs in Koblenz. Doch für Historiker ist das Archiv eine Goldgrube. Seine knapp 900 Mitarbeiter verwalten über 400 Kilometer Akten, 13 Millionen Bilder und 155.000 Filme. Die Recherchen darin sind in der Regel kostenlos. Den Schlüssel für die quellengestützte Aufarbeitung der Vergangenheit bildet ein spezielles Archivgesetz. Seit mehr als 100 Jahren hat Deutschland ein zentrales Staatsarchiv. Hier liegen die Unterlagen des Deutschen Bundes, des [...mehr lesen]

Die Archive der Stasi

Wie ein Nebeneingang wirkt der Zutritt ins Stasi-Unterlagen-Archiv in der früheren Berliner Stasi-Zentrale. Doch dahinter lagern 44 Kilometer einst streng geheimer Akten der DDR-Geheimpolizei. Weitere rund 68 Kilometer befinden sich größtenteils in 13 ehemaligen Bezirkshauptstädten der DDR. Dass so viele Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes überlebt haben, ist ein kleines Wunder. Wenn es nach Stasi-Chef Erich Mielke und seinem Nachfolger Wolfgang Schwanitz gegangen wäre, dann wären im Herbst [...mehr lesen]

Georgien

Kambodscha

Peru

Ruanda

Russland

Südafrika

Taiwan

Das taiwanesische Aufarbeitungsgesetz

In dichter Folge stehen die Namen zahlreicher politisch Verfolgter an den Wänden dieses Gedenkortes auf der ehemaligen Gefangeneninsel Green Island. Doch erst in jüngster Zeit hat sich Taiwan der Aufarbeitung ihres Schicksales entschlossener zugewandt. Ein neues "Gesetz zur Förderung der Übergangsjustiz" führte zur Einrichtung einer Kommission, die für eine umfassende Offenlegung der Vergangenheit sorgen soll. Das Gesetz trat im Dezember 2017 in Kraft und hat die Möglichkeiten der Aufarbeitung [...mehr lesen]

Anspruch auf Entschädigung

Am 28. Februar 1947 stürmte eine wütende Menge das Büro des staatlichen Tabakmonopols in Taipei. Dessen Mitarbeiter hatten zuvor bei einer Straßenhändlerin geschmuggelte Zigaretten konfisziert. Als sie protestierte, schlugen sie sie mit einem Gewehrkolben und schossen auf die umstehenden Menschen. Der Vorfall löste einen Aufstand gegen die Kuomintang-Verwaltung aus, der blutig niedergeschlagen wurden. Fast ein halbes Jahrhundert später verabschiedete das taiwanesische Parlament ein [...mehr lesen]

Tunesien

Ukraine